Littérature orale et environnement : des liens forts qui tissent un rapport à la nature

La littérature orale a raconté depuis des siècles le rapport entre etres humains et Nature.

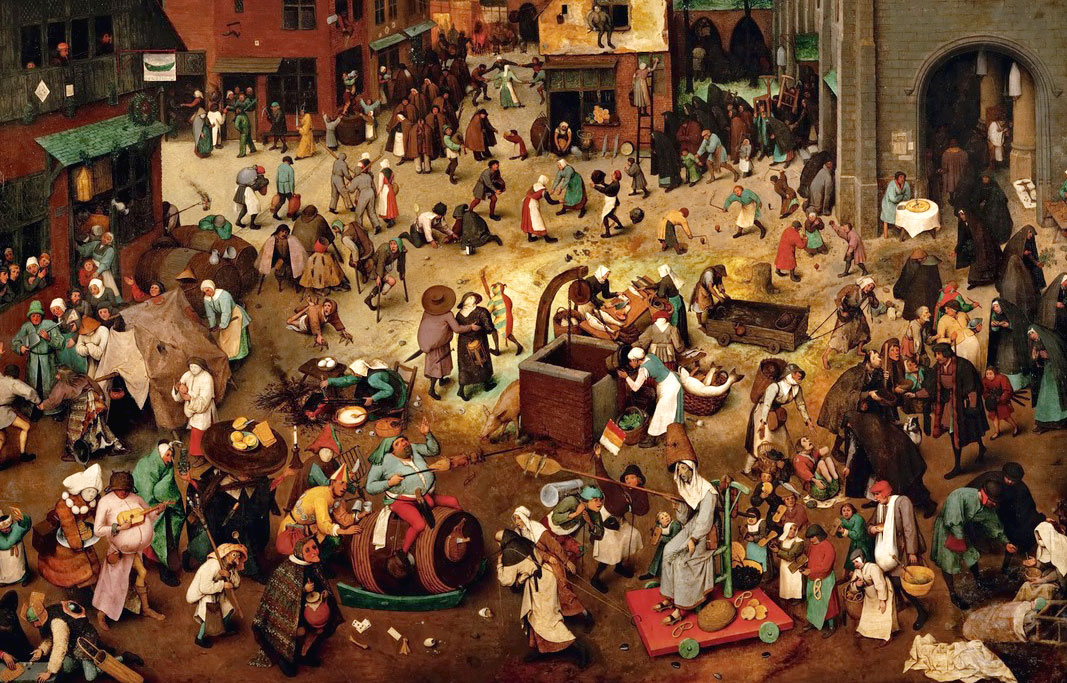

Dans les différents genres, ce lien – fort et étroit – s’est décliné parfois en prenant les formes d’etres mythiques capables de bouleverser la Terre et son environnement, tantot, avec une optique animiste, dans des situations où chaque élement prend vie, d’autres encore dans des événements climatiques qui changent le cours des histoires et de l’Histoire ou dans des personnages qui mélangent caractères humains et animaux.

De Jean de l’Ours au Minothaure, du déluge universel aux forets où les Belles dorment, en passant par les roches de Gilgamesh, l’importance de l’imaginaire naturel est incontestable dans toute la littérature orale.

Ce patrimoine millenaire est riche d’enseignements pour un futur qui a un besoin criant d’un nouveau rapport avec la Nature.

La littérature orale et l’environnent : le riche rapport entre Nature et Culture

La relation étroite entre pédagogie et littérature orale s’articule sur plusieurs axes, en reflet du contexte culturel et de la place que l’oralité a dans les sociétés.

La pédagogie est aujourd’hui liée à la notion d’enseignement, d’éducation, de formation et d’apprentissage. Elle a dépassé le simple acte technique, en se constituant comme véritable science. Il est ici question d’analyser les rapports que cette discipline et ses applications directes tissent avec l’oralité en général et la littérature orale dans le spécifique.

La pédagogie est souvent porteuse, dans les systèmes éducatifs des sociétés occidentales, de l’apprentissage de l’écriture. Contrairement aux systèmes d’apprentissage orales traditionnels, depuis l’établissement des institutions scolaires, l’écrit prend souvent une place centrale dans les enseignements. Le travail sur l’oral est souvent auxiliaire et se concentre plus sur l’oralisation de textes écrits/prévus pour l’écrit qu’un véritable travail sur le code oral.

Cependant, les études et les expériences menées on pu démontrer des apports extrêmement riches de la littérature orale à la pédagogie.

Le légendaire végétal et animal au centre de la littérature orale

Bien qu’à première vue, cela paraisse paradoxal, il est évident dans la pratique pédagogique que l’utilisation de l’oralité et encore plus d’un recours scientifiquement fondé à la littérature orale, permettent de discerner les codes de l’écrit et de l’oral, en développant ainsi la maîtrise de l’écriture.

Mi-humains, mi-animaux : des créatures mythiques

La littérature orale, dans sa dimension traditionnelle qui fait abstraction des supports écrits, fournit des techniques de mémorisation qui vont bien au-delà d’un apprentissage par cœur. En comprenant les structures et les stratégies des textes orales, on arrivera métaphoriquement à gagner une meilleure compréhension de la société et in fine à faire vivre la mémoire dont les traditions orales sont porteuses.

Animaux anthropomorphosés

Dès le plus jeune age, la littérature orale peut contribuer à développer et maîtriser la notion de mouvement, d’état de corps, de mimique. Le corps « parle » : la parole n’est pas qu’une partie infime de la communication, qui passe par des éléments contextuels souvent sous-estimés. La notion du non-verbal, acquise par la littérature orale, mène à la conscience du métalangage et avec possibilité d’analyser le langage pour arriver à mieux la maitriser.

En lien

Vidéos sur le sujet

Pour aller plus loin

Un monde sans merveilleux est un monde mort.

« Si durant toute sa vie l’homme devait s’en tenir au connu, rester limité au petit groupe de phénomènes qu’il sait, par éducation et atavisme, relier entre eux et constituer en un réseau de relations, ce filet purement utilitaire ne pourrait manquer de devenir un piège d’ennui, une prison sans désirs dans laquelle il serait condamné à pourrir enchaîné, entre le pain noir et l’eau croupie de la logique. »Michel Leiris, Le Merveilleux, Didier Duvillez Éditeur, 2000